現代文(評論)は、分量が多くて堅苦しい文章が続くため苦手意識のある学生が多いのではないでしょうか。しかし、問題を解く流れと、解いてからの見直しをきっちりと行うことで、ぐんぐんと成績が上がり安定していくのが現代文の特徴です。

ここでは、現代文(評論)の問題を解く流れを徹底解説していきます。

現代文(評論)を解く流れ

評論を読み進めるときのおおまかな流れは以下の通りです。

これだけではまだまだイメージが湧かないと思いますので、順番ごとに具体的に何をするのかお伝えします。

① どんな問題が出題されているかチェックする

このパートでは、文字通り「どんな問題が出題されているかチェック」します。

なぜ本文を読む前に問題をチェックするかというと、文挿入問題があるか確認するためです。文挿入問題とは、「文章中には『~。』という一文が抜けています。この一文が入る場所として適切なものを、文章中の記号から一つ選びなさい。」という問題です。この種の問題は、後から確認すると読み直しが必要になり、効率が悪くなってしまいます。文挿入の問題があったら、挿入する一文のキーワードは何かを確認して頭に入れましょう。

評論の場合はとにかく文挿入問題がないかどうかだけさらってから読み進めてみてください。

② 本文を読み進める

文章を読むときにして欲しいことが3つあります。

一つ目は、読みながら段落番号を記入することです。段落番号は一文字分空いているところに順番に番号を記入するだけで大丈夫です。段落番号を打つことで、1段落で筆者が何を主張しているのかを整理しやすくなり、文章の流れも大きく整理しやすくなります。

さらに、筆者の主張を読み解くために重要な文章に線を引いてください。文章は1段落につき一文以上引きます。入試の問題は問題文が非常に長いので、要約文をつくる気持ちで線を引いてください。

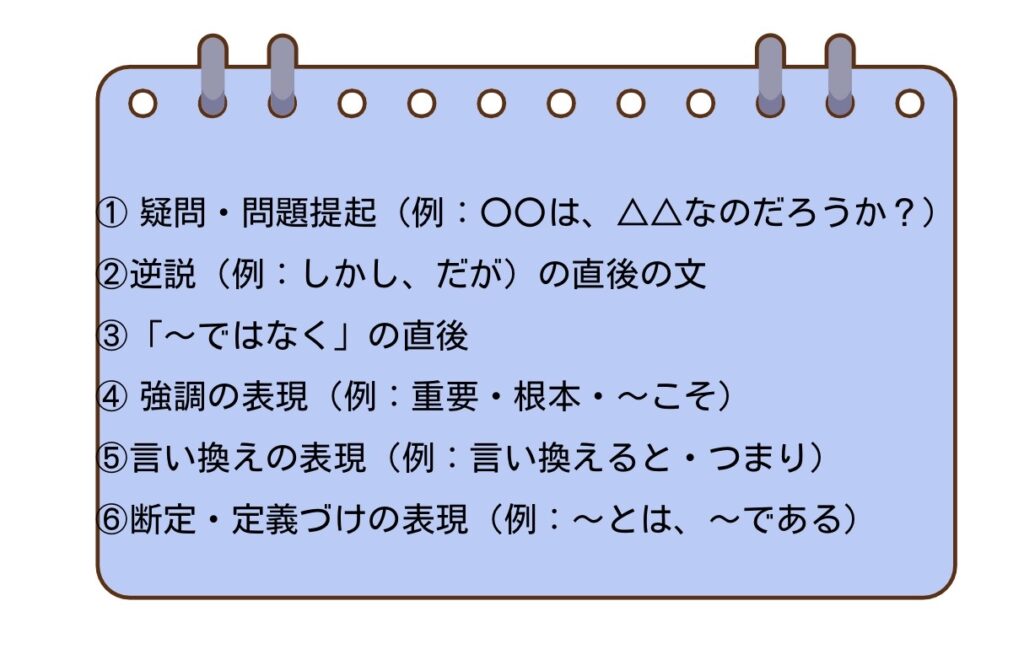

重要な文章を見つけるのに、センスは必要ありません!以下の言葉や表現を見つけたら線を引いてください!

最後に、文章の中で「それ」や「これ」といった代名詞が出てきた時は、それらがどこを指しているのか矢印等を使ってメモをしておきましょう。問題を解くときに、「この文章が答えな気がする…!」と思ったところには大体代名詞が含まれています。その代名詞が何を指すのかを見つけたときに初めて答えに辿り着けることも少なくありません。高校入試の場合「『それ』は何を指しますか?」とダイレクトに聞いてくる問題もありますので、日頃からマークをつけておくようにしましょう。

③下線や漢字問題が出てきたらその都度解く

まず下線が出てきたときに下線までの文章を読んだ時点で、ある程度選択肢を絞っておくことをお勧めします。読み進めていく中で前の段落で何を話していたか忘れてしまうことも多々あります。なので、その時点での自分が正解だと思う答えを決めておくと、惑わされにくくなります。注意として、評論の場合は答えが下線部から離れた位置にあることもありますので、読み終わる前に答えを確定させないようにしましょう。

続いて、漢字問題ですが、こちらはその都度解くことをオススメします。もし「漢字問題を解いている間に内容を忘れそう…」と不安に思う方は、問題に出会うたびにカタカナの部分は漢字で書くとどうなるか、漢字の読み仮名は何になるかを近くにメモしておくと、後で見返したときにラクになりますよ♩

まとめ

今回は現代文「評論」の解き方について、徹底解説していきました。

ポイントは3つ、

①文挿入問題がないか確認する

②一段落ごとにキーワードや表現が入る文に線を引き、代名詞も明らかにしながら良い進める

③問題は出てきたその都度解き、答えに目星をつけておく

です!

今まではなんとなくの感覚で解いていた人もこの手順に沿って解いていくことで、正解を導けるようになります。今日からぜひ参考にしてみてくださいね。